認知症の人が所有する不動産の取引で、家族で困惑するケースが増えています。

認知症で本人の判断能力が失われると、不動産の取引が出来ない、難しくなるといった状況が頻繁に起こっています。

民法におけるルール

民法には、「不動産は、所有する本人が売却や賃貸の意思を示さなければ、売買や賃貸の契約は出来ない。」というルールがあります。

契約の内容を理解できない状態で交わした契約は無効とされます。

このルールは、悪質商法などから認知症の高齢者の資産を守るためのものです。

事前の準備をしておかないで、問題に直面するケースが増えているということです。

民間試算による認知症の方の不動産

第一生命経済研究所の試算では、認知症の人が所有する住宅は2021年に221万戸あり、国内の住宅の30戸に1戸を占めるということです。

さらに、2040年には280万戸になる見通しで、認知症の人の不動産取引は身近な問題としてとらえざるをえない状況です。

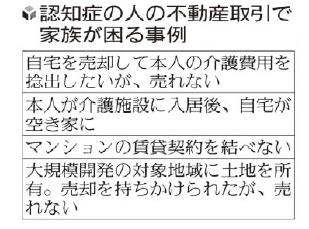

専門家によると、認知症の人が持つ不動産の取引に関する相談で最も多いのは、自宅を売却して介護費用を捻出したいと考えるケースだということです。

備えとしての「任意後見制度」や「家族信託」

任意後見制度は、成年後見制度の一種で、財産管理などを委ねる後見人を判断能力が低下する前に自分で選ぶ制度です。

家族の他、司法書士などの専門家に依頼するケースもあります。

判断能力が低下した後に、家族らが家庭裁判所に後見監督人の選任を申し立てることで契約の効果が生まれます。

後見監督人には、不正を防止するために弁護士らがなることが多いということです。

家族信託は、信頼できる家族に財産の管理を委ねる仕組みです。

委ねる財産の範囲などを決めて契約書を作成し、公証役場で公正証書として残すのが一般的だということです。

コメント